di Fausta Speranza

Il mondo del diritto batte un colpo per il popolo birmano. E’ stata ufficialmente annunciata la costituzione di un team di avvocati internazionali, tra i più stimati, per il monitoraggio del processo in corso nei confronti dei leader politici arrestati.

Informare il mondo di quello che accade a livello procedurale è già un passo in difesa di quella democrazia che il Paese del Sud est asiatico vede sfuggire ogni volta che sembra più a portata di mano.

Sono i principi del Foro a livello mondiale ma non percepiscono stipendio. Il caso è particolare: si tratta di monitorare, alla Corte Suprema di Naypyidaw, il processo al Consigliere di Stato Aung San Suu Kyi e al Presidente della Repubblica U Win Myint. Dopo decenni di lotta non violenta, il loro partito ha ottenuto un clamoroso successo elettorale, ma è stato accusato di brogli dall’esercito e i leader sono stati arrestati. La democrazia è caduta sotto il giogo dell’esercito. E’ scattata qualche sanzione internazionale ma di fatto il mondo della politica è in attesa.

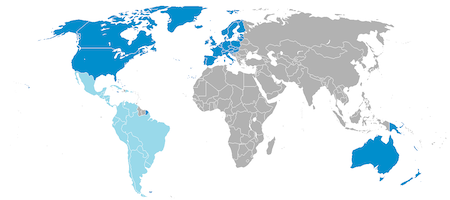

Intanto, è arrivata l’iniziativa dell’International Bar Association e si è costituito il pool di avvocati per cercare di monitorare al meglio lo svolgimento del processo. L’iniziativa è partita da un avvocato di Londra anglo-birmano a lungo consulente per gli affari giuridici di Aung San Suu Kyi e dalla già parlamentare italiana Albertina Soliani. E’ stata accolta dall’IBAHRI, l’Istituto per i diritti umani dell’Associazione Internazionale degli Avvocati (Iba) e il team si è costituito. Hanno aderito innanzitutto diversi partecipanti del Regno Unito: Mark Ellis, Direttore esecutivo della International Bar Association; Sir Jeffrey Jowell QC, professore emerito di Diritto pubblico dello University College di Londra, ex Direttore del Bingham Centre for the Rule of Law e rappresentante del Regno Unito nella Commissione di Venezia; Baroness Helena Kennedy QC, uno dei più illustri avvocati britannici, direttore dell’IBAHRI, membro della Camera dei Lord.

Dall’India ha assicurato la sua adesione Harish Salve QC, già Solicitor General del Paese, Blackstone Chambers.

Per l’Italia si è unita Paola Severino, già ministro della Giustizia e Professore ordinario di diritto penale nonché vicepresidente dell’Università Luiss Guido Carli.

Compare il Canada con il nome d Larry Taman, Professore di diritto, già vice Procuratore generale dell’Ontario, già Consigliere Internazionale senior dell’UNDP in Myanmar;

Rappresenta la Corea Jung-Hoon Lee, decano e Professore di relazioni internazionali, alla Yonsei University, già Ambasciatore per i diritti umani della Corea del Nord.

Il sogno della democrazia risale alla rivolta degli studenti nel 1920, come rivendicazione del diritto all’indipendenza dal dominio coloniale inglese che praticamente si sovrappone alla vita del giovane Aung San, artefice dell’indipendenza nel 1947, poco prima di essere assassinato a 32 anni. La rivendicazione rinasce nell’agosto del 1988 nelle stanze della casa di Aung San Suu Kyi a Rangoon, per essere poi acclamata negli stessi giorni nella grande piazza della pagoda Shwedagon. I giovani studenti sono i protagonisti di un’onda che penetra nelle città e nei villaggi di tutta la ex Birmania, ma la grande manifestazione dell’8/8/1988 costa la vita di almeno tremila persone. In ogni caso, il sogno è entrato nel profondo collettivo e nel 2007 rialza la testa, assumendo il colore dello zafferano: migliaia di monaci per le strade sfilano abbracciando l’iniziativa della Lega Nazionale per la Democrazia (Nld).

Tremano i palazzi del potere politico di Naypyidaw nel secondo decennio del nuovo secolo: l’immagine millenaria del pavone combattente che punta la stella ha ormai assunto il significato della democrazia. Il resto è storia del Tatmadaw, l’esercito da sempre avversario della democrazia in Myanmar. Al potere dal 1962 al 2010, l’esercito svolge un ruolo politico oltre che militare, permea ogni piega dell’amministrazione dello Stato, controlla ogni ambito economico, è in rapporti privilegiati con capitali stranieri. Nel 2008 risponde alle istanze di democrazia con una Costituzione non democratica.

Dal 2011 si avvia una transizione verso la democrazia, pacifica e non violenta. La road map prevedeva di raggiungere l’unità nazionale tra gli Stati etnici – sette i principali – e tra le etnie, 135 quelle riconosciute. Sull’unità si doveva costruire il federalismo, passando per la riconciliazione e la pace. Tappe importanti sono state le elezioni: del 1990, del 2012, del 2015, del 2020. La voce più gentile ma estremamente decisa è sempre quella di Aung San Suu Kyi, la figlia di Aung San. Insignita nel 1991 del Premio Nobel per la Pace, mentre era agli arresti. Parlare di diritti umani, di democrazia in Myanmar ed è tornato ad essere un grave reato. Un puntello costituzionale – i figli di nazionalità straniera – le hanno impedito di diventare presidente ma è diventata Consigliere dello Stato. In questo ruolo ha dovuto rispondere di fronte al mondo delle persecuzioni avvenute nei confronti dell’etnia rohingya al confine con il Bangladesh. Una storia da chiarire.

Il cammino verso la democrazia si è interrotto con il colpo di Stato del 1° febbraio scorso, quando un nome si è imposto sul voto popolare: quello del capo delle forze armate Min Aung Hlaing. Quel giorno doveva insediarsi il parlamento eletto con il ballottaggio del 21 gennaio, dopo il primo turno a fine 2020: la Lega di San Suu Kyi aveva stravinto rispetto al il Partito dell’Unione della Solidarietà e dello Sviluppo, vicino all’esercito, che aveva conquistato solo poche decine di seggi. Ma l’esercito ha arrestato gli esponenti di governo – San Suu Kyi e il presidente – e poi a maggio ha sciolto la Lega.

I cittadini fanno risuonare come possono le pentole e i coperchi, il suono del pot and pan. Dal giorno del golpe, l’eco cerca di arrivare in tutte le piazze del mondo globale, attraverso la rete, i social. Non è facile intervenire per la comunità internazionale. A parte immaginabili immobilismi, c’è il vicino gigante cinese al quale Tatmadaw si raccomanda. E c’è la Russia dove Min Aung Hlaing, sempre coperto di medaglie, è andato dichiaratamente ad acquistare armi, anche se a Mosca il capo del golpe è stato ricevuto con un basso profilo, come capo dell’esercito non come capo di Stato.

Non sappiamo se risponderà.

Aung San Suu Kyi è stata messa al corrente della cosa dai suoi avvocati. Era piuttosto impressionata, ci dicono. E a dirvi la verità anch’io. L’iniziativa, non senza rischi, è importante. Tutela la dignità delle persone, difende il diritto, sotto tutti i cieli, tiene accesa l’attenzione del mondo sul Myanmar e su Aung San Suu Kyi. I militari non possono sempre agire impunemente.

Come vedete, si possono fare cose, assumere iniziative, oltre l’immobilismo della politica internazionale.

Lei, nell’ultimo incontro con i suoi avvocati ha detto al popolo di essere unito, e di proteggersi dal Covid 19.Della pandemia i militari non si occupano di certo. Mi domando se dice qualcosa l’Organizzazione Mondiale della Sanità, di un golpe in piena pandemia.

Circola una foto recente di lei alla finestra di un edificio militare a Naypyidaw, saluta con la mano. Vale quell’immagine a rinfrancare un popolo.

Anche Mosca resta prudente. Noi possiamo resistere alle dittature. Dico noi cittadini, anche come professionisti, come società civile. In nome di un’etica che vuole il rispetto della natura di ogni cosa, direbbe Simone Weil. La dittatura è immorale, travolge il diritto, non rispetta le libere elezioni,

è menzognera, distrugge la vita di un intero popolo, degli anziani e dei giovani. Come non vedere? Come non reagire?

L’altra sera a Casa Cervi il fotografo Stefano Anzola, per iniziativa del Comune di Gattatico, ha proiettato sul muro della Casa foto bellissime di un viaggio in Birmania, anni fa. Un angolo del mappamondo dei fratelli Cervi, che oggi resiste, come loro. E’ la stessa cosa, la stessa scelta.

L’Istituto Cervi sostiene la resistenza del popolo birmano in difesa della democrazia. Il 12 luglio, in collaborazione con il Parlamento Europeo, abbiamo organizzato una videoconferenza tra parlamentari del Myanmar, che sono alla macchia, in luoghi sicuri, e parlamentari dell’Unione Europea. Sarà resa pubblica.

E’ cominciato il mese di luglio. Un mese di anniversari, ha scritto in una bella pagina Aung San Suu Kyi: “Luglio è un mese che non sembra ispirare afflati poetici. Forse è la sua banalità di mese di mezzo, collocato tra la dolcezza di giugno e l’esuberante rigoglio di agosto, a non stimolare l’immaginazione”. “Eppure, l’anonimo luglio, mese di mezzo, è gravido di anniversari importantissimi”. Ricorda quello della presa della Bastiglia, il 14 luglio, quello dell’indipendenza americana, il 4, e della cospirazione contro Hitler, il 20.

Il 19 luglio, in Birmania, veniva assassinato suo Padre, Aung San, a 32 anni. Lei ne aveva due. Quest’anno non parteciperà alla cerimonia al Mausoleo dei Martiri a Yangon. Ci saranno solo i militari. Ma sono certa che il popolo si farà sentire.