Attesa per la sentenza sull’assassinio di Rafīq al-Ḥarīrī e preoccupazione per le possibili ripercussioni

di Fausta Speranza

Il Libano rischia un’altra devastante onda d’urto. Preoccupano le possibili reazioni al verdetto – previsto il 18 agosto – sull’omicidio dell’ex primo ministro Rafīq al-Ḥarīrī, avvenuto nel 2005.

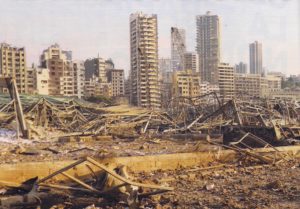

Il processo del Tribunale Speciale voluto dall’Onu a L’Aja vede imputati membri del movimento Hezbollah. Il leader Nasrallah ostenta indifferenza e chiede “pazienza” ai suoi, mentre il figlio di al-Ḥarīrī, Saad, fa sapere che attenderà la sentenza nei Paesi Bassi. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto – oltre 220 morti e 7000 feriti – e la caduta del governo, la settimana seguente, l’equilibrio del Paese del Levante, modello di convivenza ma in preda da mesi a una profondissima crisi economica e sociale, si presenta precario. Antiche tensioni potrebbero riaccendersi andando ad infiammare la disperazione crescente di una popolazione ridotta alla fame.

La sentenza del Tribunale Speciale voluto dalle Nazioni Unite per la prima volta per un atto terroristico – e non per crimini in contesti di guerra – difficilmente si potrà davvero liquidare con l’indifferenza. Raīq al-Ḥarīrī, che era stato capo del governo dal 1992 al 1998 e dal 2000 al 2004 e che stava per tornare ad assumere l’incarico, è stato ucciso con altre 21 persone in una esplosione sul lungomare di Beirut il 14 febbraio 2005. Anche se ha inaugurato la stagione del proliferare del debito pubblico,che ha portato al default finanziario a marzo scorso, viene ricordato dalla maggior parte della popolazione come il leader politico che ha saputo regalare al Paese il periodo recente di maggiore stabilità. “Niente a che fare con il figlio”, ci si sente dire in Libano dalla maggior parte della popolazione, che non perdona a Saad lo scandalo delle sue spese pazze: sposato con tre figli, è stato calcolato che abbia fatto regali in poco tempo per 16 milioni di dollari all’amante, la modella sudafricana Candice van der Merwe, che ha raccontato tutto sotto la pressione dei controlli fiscali per il suo nuovo tenore di vita. Sembra fossero soldi del patrimonio di famiglia, ma spenderli così mentre il Paese passava da un ammanco e un disservizio all’altro, nell’impossibilità di far fronte ai debiti internazionali e con continui blackout energetici, è molto difficile da tollerare anche per un popolo abituato a scandali e corruttele. In ogni caso, la sentenza dovrebbe punire chi ha privato il Paese del padre Raīq: un sunnita passato alla storia come sostenitore dei cristiani, che in tante interviste che abbiamo realizzato in Libano abbiamo sentito definire “mister Lebanon”,perché considerato il padre del Libano contemporaneo migliore. La sua uccisione è stato un momento storico: ha provocato, tra l’altro, una presa di posizione netta e forte della popolazione contro le truppe siriane che occupavano il Paese da più di 29 anni e che sono state costrette al ritiro. La posizione della Siria, da sempre profondamente coinvolta nella politica libanese, nonché sostenitrice del movimento divenuto poi partito politico Hezbollah, è stata seriamente messa in discussione.

“Per noi sarà come se nessuna decisione fosse mai stata annunciata”, ha dichiarato in questi giorniil leader di Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, chiedendo ai suoi “indifferenza” per il verdetto, ma aggiungendo anche: “Se i nostri fratelli vengono condannati ingiustamente, come ci aspettiamo, manterremo la loro innocenza”. Ha avvertito che “alcuni tenteranno di sfruttare il Tribunale speciale per prendere di mira la resistenza e Hezbollah” e ha esortato i suoi sostenitori a essere “pazienti”, ma ha anche ribadito di rifiutare la giurisdizione e l’indipendenza del Tribunale.

Una sentenza in piena crisi politica

Due governi caduti sotto il tiro della piazza in dieci mesi. In seguito a settimane di accese manifestazioni contro la corruzione e il carovita, a ottobre scorso, ha fatto un passo indietro l’esecutivo del primo ministro Saad al-Ḥarīrī, proprio il figlio del politico ucciso. Le proteste sono proseguite perfino in tempo di lockdown e sono esplose, con tutta la rabbia popolare, a inizio mese, quando 2,7 tonnellate di nitrato di ammonio sono deflagrate nella capitale. La conseguenza è stata la caduta dell’altro governo, nato a gennaio e guidato dall’ingegnere e accademico, considerato un tecnico, Hassan Diab. Le cause delle esplosioni restano tutte da accertare. Di certo c’è solo che la pericolosità di quel composto chimico, utile per l’agricoltura ma anche per produrre esplosivo, era stata segnalata a tutte le autorità competenti, a partire dal ministero della Difesa e da quello dell’Interno.

Al momento, mentre l’esecutivo Diab resta incaricato solo del disbrigo delle formalità, Nasrallah chiede la formazione di un governo di unità nazionale. Ha liquidato l’idea di un “governo neutrale” come una “perdita di tempo” per un Paese dove il potere e l’influenza sono distribuiti secondo le confessioni religiose: in base al dettato costituzionale, la carica di presidente spetta ai cristiani maroniti, quella di primo ministro a un sunnita e quella di presidente del parlamento a uno sciita. In questo equilibrio, Hezbollah vorrebbe riproporre “un governo di unità nazionale, e se ciò non è possibile, allora un governo che assicuri la più ampia rappresentanza possibile per politici ed esperti”. E’ la proposta difesaanche da Nabīh Barrī, che dal1980 è capo politico del movimento a predominanza sciita Amal e dal 1990 è presidente del Parlamento. Barrī non ha nascosto il fastidio per l’ipotesi di elezioni anticipate fatta dal dimissionario Diab.

La voce della piazza

Una sorta di rimpasto tra gli stessi leader di sempre, fosse anche con qualche innesto di esperti o tecnici, non è quello che chiede la popolazione, che a gran voce reclama il rinnovo del Parlamento, ipotizzando anche un possibile cambio al vertice perfino per il capo dello Stato. Lo ripete in questi giorni Samy Gemayel, presidente del partito cristiano Kataeb, che dice di ritenere che “il governo dimissionario, e tutte le parti che lo sostengono, siano responsabili del disastro e dovrebbero essere tutti assicurati alla giustizia”. Gemayel, che l’8 agosto ha rassegnato le dimissioni assieme agli altri deputati del suo partito, spiega che la decisione è stata motivata dalla mancanza di fiducia. Il Libano ha bisogno di “un nuovo governo, indipendente e neutrale”, di “elezioni anticipateche portino a un chiaro cambiamento politico” e di una “indagine internazionale sull’esplosione secondo il diritto internazionale”, ripete Samy Gemayel, che è figlio dell’ex presidente Amine e nipote di Bachir Gemayel, il ministro dell’Industria ucciso in un attentato a Beirut il 14 settembre del 1982.

I rischi di strumentalizzazioni interne e esterne

Ci si chiede come il verdetto potrebbe essere strumentalizzato, da una parte o da un’altra, in funzione dell’attuale cruciale dibattito politico. Vanno considerate le pagine di storia recente, in cui pesano la guerra civile 1975-’90 e la difficile fase di riconciliazione e ricostruzione, i gravi atti terroristici, gli scandali – in particolare quelli bancari – che hanno accompagnato,nell’ultimo anno, la perdita dell’85 per cento del potere di acquisto della lira libanese, il taglio del 35 per cento dei salari, il crollo dell’occupazione. Fino ad arrivare alle devastanti esplosioni che hanno squarciato il porto di Beirut, lacerato le ultime speranze, moltiplicato gli interrogativi. La popolazione è scesa in piazza questa volta davvero scossa e esasperata. Non sono mancati disordini e irruzioni nelle sedi istituzionali e, dopo il passo indietro del governo, è in attesa degli sviluppi. In questo contesto di dinamiche interne cadrà l’annuncio della sentenza, che doveva essere fatto il 7 agosto ma che, per rispetto delle vittimedella tragedia di tre giorni prima, è stato posticipato al 18.

C‘è anche il contesto regionale da considerare per questo piccolo Paese crocevia da sempre: basta ricordare che da Tiro e Sidone, città più volte citate nelle Scritture per il passaggio di Gesù, partirono le navi dei fenici che fondarono Cartagine. Oggi lo scenario geopolitico che va dal Medio Oriente al Nord Africa è infiammato. Non lascia certo ben sperare nel confronto tra sunniti e sciiti che si ripropone nella contrapposizione tra i sostenitori della famiglia sunnita al-Ḥarīrī e la base del movimento sciita Hezbollah. Una contrapposizione parallela a quella tra l’Arabia Saudita, che ha ritirato i suoiinvestimenti a Beirut da quando Hezbollah filoiraniano sta al governo, e la leadership sciita dell’Iran, appunto nemico di Riad. Quello tra sunniti e sciiti resta uno dei nodi cruciali di tutto il Vicino e Medio Oriente e anche un punto fermo del confronto tra Oriente e Occidente.

Spazio ai giovani

Resta un’immagine di speranza: le migliaia di studenti accorsi per affiancare la Croce rossa nel prestare aiuto, riparando i vetri o la porta di persone anziane e sole, spazzando i detriti in zone segnate ma non distrutte. Lo hanno fatto cantando per darsi e dare forza e al loro canto idealmente si sono uniti, anche grazie alla tecnologia digitale, i tantissimi ragazzi libanesi che studiano o lavorano all’estero. Ovunque si distinguono per capacità e forza d’animo. Nel loro canto c’è una richiesta fortissima di giustizia, legalità, lavoro, ma soprattutto di pace. Si tratta di una generazione nata tra le macerie della guerra che si spera terrà lontano il Paese da altre macerie.

La comunità internazionale deve ascoltare i loro appelli, ricordando che oltre ai 250 milioni di euro in aiuti ià stanziati una settimana fa, non c’è solo l’ennesimo impegno che chiede l’Onu, e cioè 565 milioni di dollari per assicurare assistenza sanitaria, cibo e acqua a Beirut. C‘è ancora dell’altro: c’è da fare di tutto per sostenere chi voglia tenere a bada istinti di prevaricazione interni e logiche di guerre per procura.