Chi è Papa Leone XIV (e cosa possiamo aspettarci dal suo pontificato)

National Geographic

9 Maggio 2025

“Figlio della globalità” dalla “coinvolgente umanità”, il primo Papa statunitense intreccia radici culturali diverse e una visione ampia che lo rendono un interlocutore significativo per il mondo

di Fausta Speranza

https://www.nationalgeographic.it/chi-e-papa-leone-xiv-e-cosa-possiamo-aspettarci-dal-suo-pontificato

Missionario e canonista, bergogliano e matematico, agostiniano e curiale, statunitense e latino. Con la sua ricca personalità e la piena padronanza di cinque lingue suggerisce un’impressione precisa: Papa Prevost sarà un interlocutore significativo per il mondo.

Il primo Papa statunitense, il secondo americano dopo Bergoglio, Leone XIV, eletto 267esimo Papa l’8 maggio alla quarta votazione del Conclave, si presenta dalla Loggia parlando di pace e di una “chiesa sinodale e missionaria”.

Si è scelto il nome di un predecessore che si è appena affacciato sul Novecento, ma sembra parlare con chiarezza e incisività il linguaggio dell’attualità. E nella sua prima Omelia, alla messa il 9 maggio in Cappella Sistina, parla di vocazione autentica del successore di Pietro con un richiamo a seguire Cristo e testimoniare Cristo fino ad essere “divorato dalle belve nel circo”.

Delinea il profilo della Chiesa “arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo” e avverte: nella fede cristiana non c’è un “super uomo” ma “un impegno irrinunciabile”, una testimonianza di fede che può essere derisa ma non perde la forza evangelica di fotografare “contesti in cui si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere”. Parla senza mezzi termini di “istanze di onestà” e di “esigenze morali”.

Robert Francis Prevost, nato a Chicago, nell’Illinois, il 14 settembre 1955, è di doppia cittadinanza, statunitense e peruviana, ha origini francesi e italiane per parte di padre e spagnole per parte di madre. È un figlio della globalità che alla coinvolgente umanità, che ha messo in campo non nascondendo grande emozione al momento del primo affaccio, accompagna tratti di precisione e chiarezza. Ha fatto il suo saluto leggendo inizialmente un testo scritto e ha dato un nome e un cognome alla prima urgenza globale che il mondo intero si trova ormai di fronte invocando “una pace disarmata e disarmante”.

Ed è stato subito chiaro che non c’è pace senza giustizia, perché ha scelto di richiamarsi a Leone XIII, il Papa che a fine Ottocento ha firmato la Lettera Enciclica Rerum Novarum, da cui prende avvio la dottrina sociale della Chiesa dei tempi moderni. È un innegabile riferimento agli uomini e alle donne, al loro lavoro, anche in tempi di Intelligenza Artificiale di cui sappiamo che si è parlato nelle Congregazioni che hanno anticipato il voto nella Sistina.

Grande vicinanza alla gente e profonda cultura

Peraltro sul piano culturale si presenta con una laurea in matematica che si aggiunge agli studi di filosofia e teologia. Segni particolari: grande vicinanza alla gente, autentica umiltà, ma anche capacità di gestione. Si deve considerare infatti i vari incarichi ricoperti all’interno dell’Ordine agostiniano fino ad essere nominato, e confermato per due mandati, Priore generale, ma anche le responsabilità curiali: dal 2020 ha dato un contributo in qualità di capo del Dicastero per i vescovi ed è stato presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. Sembra sia stato anche vicino al Segretario di Stato Parolin nella gestione dei difficili dossier cinesi. Sono attributi importanti per costruire, come ha fatto intendere, “ponti di dialogo e incontro” per affrontare le sfide di quest’epoca.

Sembra evidente la conferma di un’attenzione ai poveri e agli ultimi che appare più che mai inserita nella prospettiva di un pastore internazionale che in tempi di guerra, violenza e profonda polarizzazione presenta un curriculum di misericordia, sinodalità e speranza ma anche un messaggio di inizio pontificato preciso, scandito con energico vigore: “Il male non prevarrà”. E il pensiero a questo punto va anche al Leone di San Marco, in cui il leone simboleggia la forza della parola dell’Evangelista, le ali l’elevazione spirituale e l’aureola è il tradizionale simbolo cristiano della santità.

Sul versante “interno” la sua presentazione è altrettanto chiaramente di spessore. Papa Prevost è stato tra l’altro professore di Diritto Canonico, Patristica e Morale nel Seminario maggiore “San Carlos e San Marcelo” mentre gli era affidata la cura pastorale di Nostra Signora Madre della Chiesa, eretta successivamente parrocchia con il titolo di Santa Rita, ed è stato amministratore parrocchiale del famoso santuario di Nostra Signora di Monserrat. Peraltro a Maria ha dedicato la preghiera scelta al momento del primo saluto, rendendo omaggio e significato alla devozione mariana così fortemente popolare.

L’idea di Chiesa

Nella prima omelia emerge l’idea della Chiesa che ama: una Chiesa che sia “faro” che illumina, “non tanto grazie alla magnificenza delle sue strutture o per la grandiosità delle sue costruzioni – come i monumenti in cui ci troviamo – quanto attraverso la santità dei suoi membri”. Parla della sua “missione di vescovo della Chiesa che è in Roma” ribadendo la raccomandazione di Papa Francesco: “La chiesa di Roma è chiamata a presiedere nella carità la Chiesa universale”.

Tra tante possibili, cita l’espressione di S. Ignazio di Antiochia: in catene verso Roma dove troverà il martirio, scrive ai cristiani che vi si trovavano: “Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo”. E Papa Prevost commenta così: “Si riferiva all’essere divorato dalle belve nel circo – e così avvenne – ma le sue parole richiamano in senso più generale un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo”. Sembra suggerire che il suo non sarà un pontificato di protagonismi ma di autentico servizio e in quell’autenticità che il brano di San Paolo racconta c’è la promessa di non risparmiarsi.

Missionarietà e dottrina sociale

A proposito della dottrina sociale della Chiesa richiamata dal nome scelto, va ricordato che non è una ideologia ma ovviamente ciò non significa che non possa esprimere valutazioni sulle ideologie con cui l’uomo storico e concreto si deve misurare e, quindi, se in passato ha significato pronunciarsi su marxismo, capitalismo, liberalismo, oggi siamo di fronte alla crisi dei sistemi liberali stessi, al vacillare del multilateralismo e soffocati da un’economia rapace. Gli elementi basilari della dottrina della Chiesa restano il primato della persona, il carattere sacro della vita, la subordinazione dell’azione politica ed economica alle esigenze della morale che riconosce dignità ad ogni persona umana. La Bibbia non è un insieme di indicazioni sociali e non vuole proporre ricette risolutive dei problemi della società, ma è, prima di tutto, annuncio della salvezza realizzata in Gesù. E questo Papa Prevost lo ha ricordato con forza dottrinale parlando di missionarietà e di evangelizzazione nei suoi primi due interventi, e sottolineando molto il rapporto con Dio: “Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, cioè – afferma – l’unico Salvatore e il rivelatore del volto del Padre”.

Possibili ponti

Il punto è che da qui per i credenti deriva quel diritto naturale che orienta la morale e che rappresenta anche il possibile punto di incontro tra cristiani e non cristiani sui problemi etici. Uno dei ponti cui ha accennato da subito. Il presupposto fondamentale è che gli uomini partecipino a un’unica e comune natura umana. Proprio perché fa riferimento a tale comune natura umana, la Chiesa può rivolgersi a tutti gli uomini, chiedere il loro ascolto, difendere i diritti umani. E c’è da credere che Leone XIV abbia intenzione di farlo.

“Il male non prevarrà”

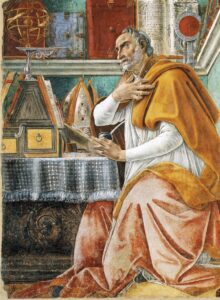

“Sono un agostiniano”, così si è presentato il Papa e non mancano i significati. Per comprendere il pensiero di Agostino non si può prescindere dal suo vissuto esistenziale: il vescovo di Ippona cercò sempre di conciliare l’atteggiamento contemplativo con le esigenze della vita pratica e attiva. Vivendo il conflitto tra i due estremi, ha offerto un pensiero che cerca di tenere uniti la ragione e il sentimento, lo spirito e la carne, il pensiero pagano e la fede cristiana. Si tratta di un gigante del pensiero cristiano che ha affrontato tra tanti la questione del male e infatti di “male che non prevarrà” non ha mancato di parlare nel suo primo intervento. Ed è su questo piano che Papa Prevost fa capire di non sottrarsi.

“Istanze di onestà” e “esigenze morali”

All’omelia richiama l’attenzione alla domanda su chi sia Gesù, che torna nei Vangeli, per poi citare “la bellissima cittadina di Cesarea di Filippo, ricca di palazzi lussuosi, incastonata in uno scenario naturale incantevole, alle falde dell’Hermon” per definirla “anche sede di circoli di potere crudeli e teatro di tradimenti e di infedeltà”. Avverte che questa immagine ci parla di un mondo che considera Gesù “una persona totalmente priva d’importanza, al massimo un personaggio curioso, che può suscitare meraviglia con il suo modo insolito di parlare e di agire”. E precisa: “Così, quando la sua presenza diventerà fastidiosa per le istanze di onestà e le esigenze morali che richiama, questo ‘mondo’ non esiterà a respingerlo e a eliminarlo”. C’è poi l’altra possibile risposta alla domanda di Gesù: “quella della gente comune”. “Per loro il Nazareno non è un ‘ciarlatano’: è un uomo retto, uno che ha coraggio, che parla bene e che dice cose giuste, come altri grandi profeti della storia di Israele”. Lo seguono – chiarisce Leone XIV “almeno finché possono farlo senza troppi rischi e inconvenienti”. Lo considerano “solo un uomo, e perciò, nel momento del pericolo, durante la Passione, anch’essi lo abbandonano e se ne vanno, delusi”. Afferma con chiarezza: “Colpisce, di questi due atteggiamenti, la loro attualità. Essi incarnano infatti idee che potremmo ritrovare facilmente – magari espresse con un linguaggio diverso, ma identiche nella sostanza – sulla bocca di molti uomini e donne del nostro tempo. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti; contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere.” E sembra parlare di difficoltà estremamente concrete oltre che attuali: “Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato, o al massimo sopportato e compatito. Eppure, proprio per questo, sono luoghi in cui urge la missione, perché la mancanza di fede porta spesso con sé drammi quali la perdita del senso della vita, l’oblio della misericordia, la violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre e non poco.”

Nessuna riduzione a super uomo

Papa Prevost offre un’immagine estremamente eloquente del mondo in cui è evidentemente consapevole di muoversi: “Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo”. Questo sembra il messaggio al mondo: Gesù e tantomeno il vicario non sarà un super uomo ma annuncerà una parola forte in tema di “perdita del senso della vita”, “oblio della misericordia, violazione della dignità della persona”, “crisi della famiglia”. Peraltro con una parola chiara anche ai credenti: “Molti battezzati finiscono col vivere in un ateismo di fatto”. A questo proposito una consapevolezza richiama in causa direttamente Papa Francesco: “Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Gesù Salvatore” e non solo fino a quando “non ci sono rischi o inconvenienti”.

L’Ue guarda a Leone XIV

All’appello sembra rispondere l’Unione europea: la Presidente von der Leyen e il Presidente Costa sottoscrivono un messaggio di felicitazioni per l’elezione affermando che “ogni giorno milioni di europei traggono ispirazione dal persistente impegno della Chiesa a favore della pace, della dignità umana e della comprensione reciproca tra le nazioni” e dicendosi “fiduciosi che Papa Leone XIV utilizzerà la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi e incoraggiare l’unità nel perseguimento di un mondo più giusto e compassionevole”. Con l’auspicio che “il nuovo pontificato sia accompagnato da saggezza e forza, mentre Papa Leone XIV guida la comunità cattolica e ispira il mondo attraverso il suo impegno a favore della pace e del dialogo”, arriva una dichiarazione di intenti da parte di un pezzo di Occidente: “L’Unione europea è pronta a collaborare strettamente con la Santa Sede per affrontare le sfide globali e promuovere uno spirito di solidarietà, rispetto e gentilezza”. In attesa di conferma concreta delle dichiarazioni fatte e di conoscere altre dichiarazioni a livello mondiale, la figura di Leone XIV sembra molto limpida nel declinare la speranza come virtù cristiana e come diritto umano.

Read also 6 Maggio 2025 https://www.faustasperanza.eu/wordpress/2025/05/06/conclave-al-via-lelezione-del-nuovo-papa-tra-storia-fede-ed-equilibri-di-potere/

Read also 29 Aprile 2025: https://www.nationalgeographic.it/conclave-al-via-il-7-maggio-attese-e-incognite-nella-elezione-del-nuovo-papa

Read also 24 Aprile 2025 https://www.nationalgeographic.it/le-ultime-volonta-di-papa-francesco-semplicita-fede-e-umanita

Il nuovo pelagianesimo e gli interrogativi sempre attuali di sant’Agostino in una riflessione con il professor Gaetano Piccolo

Il nuovo pelagianesimo e gli interrogativi sempre attuali di sant’Agostino in una riflessione con il professor Gaetano Piccolo Il Cardinale Pietro Parolin celebra

Il Cardinale Pietro Parolin celebra