Fausta Speranza ospite di Giorgio Zanchini dopo i primi risultati della tornata elettorale del 6 Giugno:

Per ascoltare l’intera trasmissione di Radioanch’io dell’8 giugno 2021

Fausta Speranza ospite di Giorgio Zanchini dopo i primi risultati della tornata elettorale del 6 Giugno:

Per ascoltare l’intera trasmissione di Radioanch’io dell’8 giugno 2021

Fausta Speranza – Città del Vaticano

Almeno 35 candidati uccisi in poche settimane, di cui tre a distanza di dieci giorni a maggio. Sono dati che segnano le elezioni parlamentari di oggi in Messico, fotografando una delle campagne elettorale più sanguinose degli ultimi decenni nel Paese latinoamericano che si trova a nord dell’Equatore. Altri 782 politici o attivisti hanno subìto aggressioni di vario genere negli ultimi mesi. Da settembre 2020 si contano almeno 90 politici freddati a colpi d’arma da fuoco, in vari casi subito dopo un comizio. Il dramma del narcotraffico, della criminalità organizzata, degli attacchi a quanti, nella società civile o in ruoli pubblici, cercano di opporsi alla corruzione resta sotto gli occhi di tutti, mentre ad aumentare sono anche le disuguaglianze, come sottolinea lo storico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Paolo Valvo:

Lo storico Valvo sottolinea che il livello di violenza in Messico resta un dramma indicibile, anche se ricorda che, se si parla di numeri e percentuali, bisogna ribadire che per queste elezioni si è raggiunto un livello mai raggiunto prima, ma che, in generale, negli ultimi tre anni in assoluto nel Paese si è registrata una flessione degli omicidi. In ogni caso, lo storico ricorda che si tratta di livelli inaccettabili comunque. Poi rileva che, purtroppo, a livello di stabilità sociale, non ha certamente aiutato la pandemia, che ha colpito alcuni settori del mondo del lavoro che, in Messico, prevede salari molto bassi per la manodopera, già precari. Le fasce più deboli del Paese rischiano di ritrovarsi terribilmente impoverite, così come anche i piccoli imprenditori di aziende che – siega Valvo – nella maggior parte dei casi occupano i componenti in grado di lavorare di una famiglia.

Il voto

Valvo ricorda che oggi, circa 93 milioni e mezzo di messicani sono chiamati alle urne per eleggere 500 deputati federali, 15 dei 32 governatori statali, 30 congressi locali e 1.900 consigli comunali. Sul piano delle strategie politiche, alla coalizione imperniata su Morena, il partito guidato dal presidente Andrés López Obrador, si oppone l’inedita alleanza tra i maggiori partiti storici messicani, un tempo grandi rivali: Partido Revolucionario Institucional (Pri), Partido Acción Nacional (Pan) e Partido de la Revolución Democrática (Prd). Lo storico Valvo cita i sondaggi preelettorali per spiegare che sembra sicuro che la coalizione di governo mantenga la maggioranza al Congresso, ma che potrebbe perdere la maggioranza qualificata che ha avuto fino ad oggi.

L’economia cresce ma non per tutti

Valvo spiega che l’economia cresce di 3,5 punti percentuali, ma che non sembra ne abbiano alcun beneficio le fasce basse della popolazione che, al contrario, sono state colpite dalle conseguenze negative della crisi sociosanitaria della pandemia, dalle conseguenze dei lockdown. Crescono dunque le profonde disparità che già caratterizzano il Paese. In ballo ci sono progetti infrastrutturali che potrebbero assicurare lavoro per molte persone. Alcuni sono stati sospesi per rivendicazioni ambientali, in alcuni casi sono stati annullati i progetti, in altri si attende una decisione delle autorità competenti. Il punto è – sottolinea lo storico Valvo – che ora i rallentamenti e le complicazioni dovute alla pandemia contribuiscono ad aumentare l’incertezza per questi progetti che lasciano in sospeso tante persone.

L’appello dei vescovi al discernimento

Valvo ricorda che l’Arcidiocesi del Messico, nell’editoriale domenicale del settimanale “Desde la Fe”, ha invitato i cattolici chiamati a votare “al discernimento, a separare i bisogni reali dalle facili offerte, i diritti umani dalle ideologie, e a cercare l’opzione migliore, al di là dell’offerta di mercato e degli attacchi tra candidati”, esortando i candidati stessi “a mettere al primo posto il bene comune e i problemi cruciali, prima di obiettivi personali”.

Nel testo dell’Arcidiocesi viene spiegato che “il lavoro del sacerdote, nelle questioni pubbliche, consiste nell’aiutare a illuminare la coscienza dei fedeli affinché il discernimento possa aiutare a costruire il bene comune”, ma che “spetta ai fedeli laici partecipare attivamente alla costruzione di qualsiasi opzione politica che cerchi di dare governi e risultati migliori al Paese”. L’Arcidiocesi del Messico ha ricordato che “quando le chiese o le comunità ecclesiali intervengono nel dibattito pubblico, esprimendo riserve o richiamando alcuni principi, ciò non costituisce una forma di intolleranza o di interferenza, poiché tali interventi hanno il solo scopo di illuminare le coscienze, permettendo loro di agire liberamente e responsabilmente secondo le vere esigenze della giustizia, anche se ciò può entrare in conflitto con situazioni di potere o interessi personali.” Il cardinale Carlos Aguiar Retes, arcivescovo di Città del Messico e primate del Paese, ha guidato una preghiera alla Vergine di Guadalupe e ha chiesto a tutti di “vivere, il 6 giugno, una giornata esemplare dal punto di vista civico, una giornata che esprima il desiderio di tutti di costruire una società fraterna e solidale”.

Fausta Speranza – Città del Vaticano

Sono molto gravi per i bambini le conseguenze della situazione in Tigray. Nella regione dell’Etiopia, dopo mesi di braccio di ferro tra potere locale e quello nazionale, in autunno si è arrivati allo scontro armato tra forze regionali ed esercito nazionale. Ha significato il venir meno dell’accesso ai servizi sociali di base, come istituti scolastici e ospedali, che sono stati presi di mira nell’escalation di violenza e che ancora risultano in gran parte fuori uso, come conferma da Addis Abeba il responsabile del team Unicef in Etiopia, Michele Servadei:

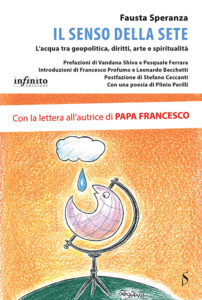

Per chi volesse acquistare Il senso della sete in versione digitale:

Il senso della sete – e-book – L’acqua tra geopolitica, diritti, arte e spiritualità

Fausta Speranza – Città del Vaticano

Le ripercussioni della crisi sociosanitaria legata alla pandemia ricadono su tutti i settori e non solo su quello determinante dell’occupazione. Bisogna mettere a fuoco le conseguenze negative nel campo dell’istruzione e della formazione. E il punto – è stato ribadito al webinar – è che si tratta di conseguenze che hanno un’onda lunga e che dunque si faranno sentire nei prossimi mesi e prossimi anni.

Il webinar ha rappresentato un’occasione di incontro e di confronto, sui temi educativi più urgenti, tra istituzioni europee, delegati della Comece e responsabili dell’Istruzione e Formazione Permanente (Ifp). Hanno partecipato tra gli altri Janine Costa, della Rappresentanza Permanente del Portogallo all’Ue; Joao Santos, della Commissione europea; Miriam Lexmann deputata del Parlamento europeo; Denis Leclerc, dell’Associazione Maisons Don Bosco; Paolo Nardi, della Associaizone COMETA Formazione; Alfredo Garmendia, Centro San Viator, Red EBI e HETEL.

Siamo di fronte a un’emergenza educativa per molti studenti che non hanno potuto frequentare la scuola durante i mesi più duri di lockdown. I partecipanti sono stati d’accordo nel raccomandare che si cominci a tracciare un bilancio in tema di mancato apprendimento perchè questo rappresenta un’ipoteca sulle generazioni future. I prossimi passi in questo settore sono fondamentali per il futuro dei cittadini europei e le giovani generazioni. La formazione dei giovani – è stato sottolineato – è essenziale perché la ripresa auspicata trovi cittadini e società più resilienti e pronte per le sfide future.

L’obiettivo è tradurre nel concreto i principi e le linee programmatiche contenute nella Dichiarazione di Osnabrück recentemente adottata sull’istruzione e la formazione professionale. Si tratta del documento firmato a novembre 2020 nella città tedesca della bassa Sassonia, da ministri responsabili dell’istruzione e formazione professionale (VET) negli Stati membri dell’Ue, le parti sociali europee e la Commissione europea. Il documento, che sostituisce le conclusioni di Riga del 2015, definisce nuove azioni politiche in materia di Ifp per il periodo 2021-25. Integra e rende operativa la visione e gli obiettivi strategici della raccomandazione del Consiglio europeo sull’istruzione e la formazione professionale per la competitività sostenibile, l’equità sociale e resilienza.

Nella dichiarazione di Osnabrück i ministri promettono di contribuire alla ripresa post-Covid 19. E’ fondamentale – hanno sottolineato i rappresentanti delle istituzioni europee – il dialogo, come quello promosso dal webinar, per capire come sviluppare ulteriormente l’area europea dell’istruzione e della formazione attraverso sistemi innovativi. E’ importante, anzi urgente, assicurare sistemi orientati al futuro per sostenere la transizione digitale e quella verde per migliorare l’occupazione e la competitività, stimolando la crescita economica. Dalla Commissione europea è arrivato l’ennesimo appello a considerare il ruolo fondamentale delle politiche, anche nazionali, per l’istruzione e la formazione, nei nuovi orientamenti strategici per la crescita sostenibile dell’Unione.

Tra le conseguenze della pandemia purtroppo c’è la crescita delle disuguaglianze e delle discrepanze sociali. C’è l’annosa questione – ha ribadito la Comece – di non lasciare indietro gli studenti che non riescono, per la situazione economica delle famiglie, a tenere il passo degli aggiornamenti tecnologici. In particolare, la formazione professionale – è stato ricordato – ritorna centrale per lo sviluppo socio-economico dello spazio europeo in un quadro di azione per il prossimo decennio. Tanto più in considerazione della pandemia, deve essere centrale la combinazione tra istruzione e formazione pratica, per comprendere prima ancora che accompagnare le esigenze attuali e future della società e dell’economia. In definitiva, serve – è stato raccomandato – una formazione inclusiva e di qualità, ma anche una nuova cultura di apprendimento permanente.

Fausta Speranza – Città del Vaticano

“Un totale di 5,2 milioni di persone, equivalenti al 91 per cento della popolazione del Tigray, necessita di assistenza alimentare dovuta al conflitto”, ha detto ai giornalisti riuniti a Ginevra Tomson Phiri, portavoce del Programma alimentale mondiale (Pam).

Si sono spenti alcuni riflettori mediatici sulla crisi nella regione etiope, mentre la situazione non è affatto migliorata, spiega padre Filippo Ivardi, direttore di Nigrizia:

Padre Inardi, missionario comboniano, conferma le notizie che giungono dalle agenzie internazionali, sottolineando che molte ong operano nell’area e che sono arrivati aiuti dell’Onu ma aggiungendo che le Nazioni Unite hanno chiesto 203 milioni di dollari subito per intensificare gli interventi. Lo scontro civile nel Tigray, regione a nord dell’Etiopia, è scoppiato quasi sette mesi fa, – ricorda padre Inardi – quando il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha sferrato un’offensiva militare contro le forze leali all’ormai ex partito di governo locale Fronte di liberazione del popolo del Tigray (Tplf) dopo mesi di tensioni con Addis Abeba.

Padre Filippo riferisce di migliaia di morti, di ottantamila rifugiati, di cui alcuni sono giunti in Sudan. Il missionario direttore di Nigrizia spiega che in questi sette mesi si sono aggiunte 700.000 persone al computo dei bisognosi fatto dall’Onu. E racconta che le scuole della regione sono state trasformate in campi per sfollati. La popolazione riferisce di continui attacchi soprattutto nella notte. Si tratta – spiega padre Filippo – di una guerriglia sferrata da gruppi locali contro soldati dell’esercito nazionale. Si moltiplicano episodi di violenza – spiega – come furti di armi ai soldati ma anche ruberie di cibo alla popolazione. Sul terreno sono presenti 32 ong e si contano 1850 operatori umanitari ma – ribadisce – la situazione resta difficile e preoccupante.

Padre Filippo ricorda che c’è un contesto regionale pieno di incognite e di sfide. Riferisce della presenza in Etiopia di soldati di altri Stati limitrofi e di contenziosi aperti come quello delle dighe in costruzione sul Nilo o sui suoi affluenti – sottolinea – che coinvolge Etiopia, Sudan, Egitto.

Ci sono elementi storici che ci aiutano a capire come sia nato il conflitto nel Tigray, spiega l’africanista Anna Bono:

La professoressa Bono torna indietro nell’analisi agli equilibri di potere tra leadership regionale e quella nazionale che negli anni scorsi hanno determinato un braccio di ferro e poi un vero e proprio confronto sul terreno. Cita questioni di tipo etnico che stanno sullo sfondo di antiche tensioni o nuove contese e spiega che non ci si può fermare alla motivazione di rivendicata autonomia regionale, in quanto la componente tigrina è stata forte sul piano nazionale per circa 25 anni ed è stata poi ridimensionata con l’arrivo al potere dell’attuale primo ministro. Le sue rivendicazioni dunque vanno al di là del potere che potrebbe conservare sul territorio regionale del Tigray.

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-06/etiopia-tigray-conflitto-sfollati-onu-aiuti.html

Fausta Speranza – Città del Vaticano

Si è conclusa oggi la serie di tre webinar organizzati dalla Segreteria di Stato della Santa Sede, la Missione Permanente della Santa Sede presso la FAO, l’IFAD e il PAM, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e la Commissione Vaticana COVID-19. Come indicato nel titolo dell’iniziativa, si è parlato di Cibo per la Vita, Giustizia Alimentare, Cibo per Tutti.

Ispirandosi alla Lettera Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, si intende promuovere l’ecologia integrale, intesa come paradigma che considera le interconnessioni anche tra sistemi sociali ed ecosistemi. E’ il punto di partenza per assicurare una vera e propria rigenerazione dei sistemi alimentari nel futuro post-pandemia, necessaria – è stato ribadito nel webinar – considerando che nel 2020 si è registrato il numero più alto di persone denutrite nel mondo rispetto agli ultimi cinque anni. In sostanza, la finalità è che nessuno sia lasciato indietro. E’ quanto ha ribadito il Segretario di Stato cardinale Pietro Parolin nel suo intervento oggi pomeriggio a conclusione del webinar dedicato in particolare a “Cibo per Tutti: i conflitti alimentari e il futuro dei sistemi alimentari”. Per farlo – ha spiegato il cardinale Parolin – serve la trasformazione dei sistemi alimentari verso la cura della nostra casa comune, lo sradicamento della fame, il rispetto della dignità umana e il servizio del bene comune.

La serie in tre parti dei webinar è iniziata durante la Settimana della Laudato si’ (16-24 maggio). Ha dato voce alle donne, alle comunità indigene, alle persone che vivono in situazioni di crisi, ai piccoli agricoltori per imparare dalle loro esperienze e dalla saggezza tradizionale per assicurare dibattiti globali e piani d’azione all’altezza delle problematiche. L’intenzione dunque è dare un contributo, infatti, alla riflessione della comunità internazionale che viene affidata nei prossimi mesi a due momenti centrali. A settembre si svolgerà a New York, nell’ambito della Assemblea generale delle Nazioni Unite, il summit dedicato ai Sistemi alimentari. In vista di questo confronto mondiale, si terrà dal 19 al 21 luglio a Roma il cosiddetto pre-summit voluto a Roma dalla presidenza di turno italiana del G20. Il cardinale Parolin, che ha preso parte al webinar di oggi ma che per un disturbo alla voce ha chiesto che il suo intervento venisse letto dalla dottoressa Francesca Di Giovanni, Sottosegretario al Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, ha chiarito che a livello internazionale servono “azioni concrete, incisive, avvedute”. Bisogna – ha ricordato – ripensare i sistemi alimentari per renderli più resilienti, più solidali, maggiormente in grado di sconfiggere l’insicurezza alimentare.

“Servono azioni individuale e collettive verso un futuro alimentare che sia sostenibile, equo e sicuro”, ribadisce ai nostri microfoni l’economista Suor Alessandra Smerilli, Sottosegretario al Dicastero per lo Sviluppo umano integrale:

L’accademica Suor Smerilli ricorda il senso dei tre seminari per spiegare il processo logico che intende produrre proposte concrete sul tavolo dei leader mondiali. Innanzitutto sottolinea come la pandemia possa essere un momento di crisi che se ha portato tanti drammi umani può portare però anche un’occasione preziosa di ripensamento degli attuali meccanismi in sui – afferma – troppo spesso gli interessi di alcuni prevalgono sul benessere di fette di popolazioni che non hanno voce. Eppure – sottolinea – proprio le economie locali rappresentano un bacino di conoscenze preziose per una valorizzazione del territorio sostenibile per le future generazioni. Difficilmente in fatti – spiega – le famiglie locali che traggono sostentamento da una terra tenderanno ad un uso distruttivo di quella terra stessa.

Suor Smerilli raccomanda l’importanza di potenziare le economie locali, ricordando i temi dei webinar. Il primo, co-ospitato dal Forum di Roma e intitolato Cibo per la Vita: il ruolo delle donne nella promozione dello sviluppo umano integrale, si è svolto il 17 maggio ed è stato caratterizzato da un dialogo sul ruolo unico delle donne nello sviluppo, con particolare attenzione a come sostenere la loro leadership nel plasmare sistemi alimentari resilienti in tutto il mondo. Il secondo intitolato Giustizia Alimentare: lavoro, innovazione e finanza al servizio della giustizia alimentare”, del 26 maggio, ha lasciato emergere l’importanza del lavoro dignitoso, della finanza e dell’innovazione nella ricostruzione di sistemi alimentari sostenibili, in particolare nel futuro post-COVID. L’ultimo webinar che si è svolto oggi, co-ospitato dalla Pontificia Accademia delle Scienze e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, è stato pensato per esplorare le diverse possibili risposte ai conflitti alimentari, partendo dalla riflessione su come la Chiesa possa meglio contribuire e collaborare per affrontare la fame e la disuguaglianza alimentare nel mondo. Si è trattato di una metodologia che, guidata dai valori della Dottrina Sociale Cattolica, dall’esperienza quotidiana degli operatori locali della Chiesa e dall’imperativo morale di eliminare la fame, ha promosso l’ascolto e il dialogo all’interno e all’esterno della Chiesa; ha lasciato emergere, con testimonianze dirette anche da Paesi come il Burundi, le migliori pratiche nel mondo che promuovono sistemi alimentari sostenibili. In sostanza ha dato voce a persone tradizionalmente escluse per ispirare un appello alla giustizia alimentare. “Il cibo – sottolinea suor Smerilli – è come la cartina tornasole delle connessioni tra finanza, lavoro, tecnologia che, se non sono rispettose della dignità della persona e a servizio del bene comune, contribuiscono ad alimentare conflitti a diversi livelli, le cui conseguenze, come quelle dei cambiamenti climatici, ricadono innanzitutto sulle popolazioni e sulle franzge di popolazioni più fragili ma anche su tutta la famiglia umana”.

Fausta Speranza – Città del Vaticano

In seguito all’eruzione del monte Nyiragongo di due notti fa, più di 5.000 persone hanno lasciato Goma e hanno attraversato il confine tra la Repubblica Democratica del Congo e il Rwanda e almeno 25.000 sono state sfollate a Sake, 25 chilometri a nord-ovest di Goma. Centinaia di persone che tornano indietro trovano abitazioni danneggiate e carenza di acqua ed elettricità. Cercano di tornare lentamente a casa, dal momento che la lava ha smesso di scorrere ieri mattina. La preoccupazione dell’Unicef nelle parole del portavoce Andrea Iacomini:

Iacomini spiega che più di 150 bambini sono stati separati dalle loro famiglie e si teme che più di 170 minori siano dispersi dopo la fuga dalla città di Goma, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Iacomini sottolinea che non è ancora chiaro quante famiglie siano state colpite dall’eruzione nel territorio di Nyiragongo, a nord di Goma, ma che molti bambini nell’area vicino all’aeroporto sono rimasti senza casa e in situazioni di indigenza.

Iacomini riferisce che almeno cinque persone sono state uccise al momento dell’eruzione a Buhene, Kibatshi e Kibumba, ma che ci sono tante persone scomparse. Il portavoce dell’Unicef aggiunge che è stato dispiegato un team del Fondo Onu nelle aree colpite di Sake, Buhene, Kibati e Kibumba per fornire una risposta di prima linea. Al momento l’allarme maggiore– denuncia – riguarda chi non trova la propria abitazione ma anche per le famiglie che si trovano a vagare in zone di confine e in particolare poi per quei minori non accompagnati.

Iacomini spiega che l’obiettivo al momento è di installare punti di clorazione dell’acqua a Sake e dintorni per limitare la diffusione del colera. Assicura che diverse reti di approvvigionamento idrico nella zona saranno clorate a breve specialmente a Goma, dopo il ritorno di migliaia di residenti. C’è poi l’impegno del Fondo – aggiunge – per stabilire due centri di transito per bambini non accompagnati e separati, in collaborazione con le autorità congolesi locali.

L’Unicef sta anche lavorando con i partner per fornire orientamento ai casi di violenza e abuso di genere verso un adeguato supporto medico e psicosociale. A questo proposito Iacomini ricorda che l’Unicef è presente normalmente in questa fascia di terra per cercare di strappare i bambini proprio a rischi sempre vivi di abusi e di violenze. Iacomini ricorda che l’ultima potente eruzione di Nyiragongo nel 2002 aveva lasciato più di 100.000 persone senza casa.

L’acqua è all’origine della vita, ma anche delle civiltà e dello sviluppo economico e possiede un profondo valore simbolico, espresso da moltissime religioni. Il saccheggio indiscriminato delle risorse naturali, operato da un liberismo sfrenato che conosce soltanto la logica del profitto a qualunque costo, sta creando le precondizioni per uno scenario in cui siccità, inondazioni, depauperamento delle potenzialità agricole rischiano di scatenare drammatiche migrazioni di massa. Un nuovo saggio analizza a tutto campo le complesse tematiche legate a un aspetto imprescindibile delle nostre società.

Fausta Speranza è una giornalista che lavora a Radio Vaticana e a L’Osservatore Romano (è stata la prima donna nella storia del giornale a occuparsi di politica internazionale) oltre a collaborare con varie altre testate radiotelevisive e della carta stampata. L’autrice spiega che ha affrontato il tema dell’acqua “perché è il primo, basilare ed emblematico elemento naturale da cui partire per riflettere sulle urgenze del pianeta, ma anche perché rappresenta un fattore chiave per la sussistenza, utile per ragionare di un nuovo patto sociale globale”. Il suo è un interessante approccio multidisciplinare che parte dalla centralità dell’acqua nello sviluppo umano e ne analizza le implicazioni storiche, sociologiche, economiche, geopolitiche, ecologiche, religiose e artistiche. È chiaro che per l’autrice una problematica così profonda e articolata non può essere disgiunta dalla difesa dell’ambiente nel suo insieme e dalla questione dei diritti umani, con un’attenzione particolare al cruciale ruolo che le donne possono svolgere in questa battaglia.

Fausta Speranza è una giornalista che lavora a Radio Vaticana e a L’Osservatore Romano (è stata la prima donna nella storia del giornale a occuparsi di politica internazionale) oltre a collaborare con varie altre testate radiotelevisive e della carta stampata. L’autrice spiega che ha affrontato il tema dell’acqua “perché è il primo, basilare ed emblematico elemento naturale da cui partire per riflettere sulle urgenze del pianeta, ma anche perché rappresenta un fattore chiave per la sussistenza, utile per ragionare di un nuovo patto sociale globale”. Il suo è un interessante approccio multidisciplinare che parte dalla centralità dell’acqua nello sviluppo umano e ne analizza le implicazioni storiche, sociologiche, economiche, geopolitiche, ecologiche, religiose e artistiche. È chiaro che per l’autrice una problematica così profonda e articolata non può essere disgiunta dalla difesa dell’ambiente nel suo insieme e dalla questione dei diritti umani, con un’attenzione particolare al cruciale ruolo che le donne possono svolgere in questa battaglia.

Si è rotto l’equilibro uomo-natura

Il susseguirsi sempre più ravvicinato di epidemie e l’esplosione della pandemia di Covid-19, che sta avendo conseguenze comparabili a quelle di un conflitto di enormi dimensioni, mostrano che l’umanità si sta avvicinando a un punto di non ritorno, il che rende indispensabile prendere decisioni capaci di ripensare l’intero meccanismo economico mondiale. Secondo il Water Grabbing Observatory, nel 2030 il 47 per cento della popolazione mondiale vivrà in zone a elevato rischio idrico, e questo implica un elevatissimo stress sociale. Il 2020 è stato l’anno più caldo mai registrato a livello mondiale, dopo un decennio di temperature record a testimonianza del riscaldamento globale, come documentato dal Programma di osservazione della terra dell’Unione Europea. Con il surriscaldamento dei mari aumenta notevolmente la possibilità di tifoni e uragani, ma anche il pericolo di desertificazione che rischia di espellere dalla loro terre impoverite milioni di contadini.

L’International Food Policy Research Institute (Ifpri) prevede che, agli attuali tassi di crescita demografica e di consumo idrico, entro il 2025 il fabbisogno di acqua aumenterà di oltre il 50 per cento e gli agricoltori saranno i più colpiti, in particolare nei Paesi a basso reddito, dove i raccolti dipendono molto più direttamente da sistemi di irrigazione ad alto consumo d’acqua rispetto all’America Settentrionale o all’Europa. L’allarme riguarda soprattutto Medio Oriente e Nord Africa, ma anche l’India, che desta particolare preoccupazione per il numero elevatissimo della sua popolazione. Il saggio riporta che Paesi come “Qatar, Israele, Libano e Iran ogni anno prelevano in media più dell’80 per cento delle proprie risorse totali di acqua. Si traduce in un serissimo rischio di rimanerne a corto. Ci sono poi altri 44 Paesi, in cui vive circa un terzo della popolazione mondiale, che prelevano ogni anno il 40 per cento dell’acqua di cui dispongono. Per questi territori, che comprendono anche l’Italia, il rischio è meno elevato, ma comunque preoccupante”.

La gravità della situazione è poi esacerbata dall’agricoltura intensiva e dalla produzione di carne per i ricchi mercati del Nord del mondo che, insieme allo sfruttamento minerario indiscriminato, consumano enormi quantità d’acqua. Anche l’inquinamento delle falde acquifere causato dagli scarichi industriali ha un ruolo nel ridurre la disponibilità idrica. Ricordiamo che la popolazione mondiale ha a disposizione soltanto il 2 per cento dell’acqua, mentre il restante 98 per cento viene destinato a usi industriali, agricoli, forestali e minerari. Ma anche una nazione relativamente ricca d’acqua come l’Italia vede ridursi le sua capacità di approvvigionamento a causa di una rete di acquedotti fatiscenti che perde circa un terzo della propria portata, in uno spreco inaccettabile. Il saggio rilancia il forte appello lanciato da scienziati e geologi affinché il tema della fragilità idrogeologica diventi centrale nell’elaborazione della politica italiana.

Acque agitate nel Mare Nostrum

Secondo i dati riportati nel saggio, il Mediterraneo ha una velocità di riscaldamento che è del 20 per cento superiore rispetto alla media globale, e questo fa temere che entro pochi anni circa 250 milioni di persone si potranno trovare in una condizione di insicurezza idrica. Viene previsto un innalzamento delle acque di venti centimetri, che va interpretato non come acqua che sale e va a coprire il terreno, ma come acqua salata che sale e s’insinua nelle terre costiere. L’autrice riprende uno studio degli esperti dell’Unione per il Mediterraneo secondo il quale “non sono gli impatti diretti del caldo sulla fisiologia umana, compreso il coronavirus, né i danni alle infrastrutture a rappresentare il nodo del problema; il vero pericolo è che un clima reso instabile non è più prevedibile e, di conseguenza, tutta l’organizzazione economica e sociale umana non si regge più”.

A questo vanno ad aggiungersi le tensioni tra Atene e Ankara che, da mesi, si rinfacciano ingerenze e incursioni illegittime nel tratto di mare al largo di Cipro e Creta, un’area con ricchi giacimenti di gas. Quando il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato in parlamento che il governo sta lavorando a un disegno di legge che estenderà le acque territoriali della Grecia nel Mar Ionio da sei a dodici miglia nautiche, la Turchia ha avvertito che una mossa simile da parte della Grecia verso Est costituirebbe un casus belli. La disputa più grave tra i due Paesi riguarda l’isola di Cipro, divisa tra la Repubblica di Cipro, grecofona e riconosciuta a livello internazionale, e la Repubblica di Cipro Nord, sorta dopo l’invasione militare turca del 1974, e riconosciuta dalla sola Turchia. Nel 2019 l’Unione Europea ha imposto sanzioni alla Turchia per aver trivellato illegalmente nelle aree intorno a Cipro Nord.

Ecologismo radicale e movimento del politically correct

Purtroppo, c’è anche una maniera profondamente sbagliata nell’affrontare le questioni legate alla difesa della natura.

Un capitolo molto interessante va a toccare un serie di questioni e personaggi che hanno coniugato il loro amore verso l’ambiente naturale con concezioni aberranti. Lo zoologo e biologo Ernst Haeckel, grande divulgatore delle teorie di Darwin nei Paesi di lingua tedesca, coniò nel 1867 il termine “ecologia” come nuova disciplina scientifica dedicata a studiare le interazioni fra organismo e ambiente. Ma, oltre ai suoi innegabili meriti scientifici, Haeckel “credeva nella superiorità razziale nordica, era strenuamente contrario alla mescolanza delle razze ed era un entusiasta sostenitore dell’eugenetica razzista. In vecchiaia aderì alla società Thule, un’organizzazione segreta della destra radicale che ebbe un ruolo chiave nell’istituzione del movimento nazista”. È poi ben noto che sia Adolf Hitler che Heinrich Himmler “erano vegetariani rigorosi, interessati alle cure omeopatiche, fortemente contrari alla vivisezione e alla crudeltà sugli animali. In varie occasioni Hitler si occupò di fonti energetiche alternative a quelle fossili e queste tematiche hanno riscontro anche all’interno di atti normativi emanati dal regime”.

L’autrice sottolinea un concetto che si ritrova in molti scritti nazisti: la condanna di ogni tentativo umano di dominare la natura, che viene posta su un gradino più alto rispetto all’umanità, come se fosse una vera e propria divinità. Secondo questa concezione, gli esseri umani non sono che una trascurabile rotellina nell’enorme ingranaggio della vita, al pari di qualunque altro organismo. Questa filosofia torna a riaffacciarsi all’interno dell’ecologismo radicale moderno che, sotto influenze neo-romantiche e delle filosofie orientali, considera la specie umana come una delle innumerevoli forme di vita, allo stesso livello qualitativo di rettili e insetti. Una filiazione di questa filosofia è rappresentata dall’ideologia che, per brevità, può essere definita del “politically correct”. Questo movimento, cresciuto a dismisura negli ultimi cinquant’anni nei Paesi occidentali, professa un totale relativismo culturale e un libertarismo “biopolitico”, cioè l’idea dell’equivalenza tra desideri e diritti. Ne consegue che “l’umanità non gode di uno statuto gerarchicamente prevalente nella natura e nell’ambiente, e anzi, al contrario, la civilizzazione rappresenta in primo luogo una colpa e una minaccia per l’equilibrio ambientale, da espiare attraverso la riduzione dell’impronta umana sul pianeta”.

La logica conseguenza di queste concezioni è che l’animalismo propugnato da questo movimento, più che il rispetto per gli esseri viventi, tende a cancellare la superiorità spirituale dell’essere umano. Fausta Speranza pone in evidenza che sostenendo l’identificazione totale tra identità e autodeterminazione avviene che “ogni individuo o gruppo dovrebbe essere in grado di definire la propria natura indipendentemente da condizionamenti storici, culturali e persino biologici, come nel caso dell’identità ‘di genere’, presentata come un’opzione da scegliere”. Questa vera e propria ideologia rifiuta la dialettica del pluralismo e presenta qualunque posizione “conservatrice, tradizionalista o di continuità con l’eredità culturale euro-occidentale” come un residuo del passato da eliminare. L’intolleranza e la tendenza alla censura è uno dei tratti salienti di questa ideologia. “Emerge una visione del mondo -continua l’autrice- in cui tutto dipende dalla propria scelta di definizione. Eppure, se non si accettano per dogma alcune verità del politicamente corretto, senza alcuna attenuante si viene tacciati di oscurantismo. L’arbitrio e il senso critico dovrebbero funzionare per demolire tutto e tutti ma non per sollevare dubbi e critiche sul politically correct”.

L’ultima sezione del saggio è dedicata a trattare in termini generali il rapporto dell’acqua con le religioni, la letteratura, le arti visive, la musica, l’architettura, il cinema. Viene anche riportato uno studio recente che mette in relazione una cattiva qualità e durata del sonno con uno stato di deidratazione. Secondo il prof. Umberto Solimene “bere poca acqua può farci perdere due ore di sonno a notte”. Nel caso Fausta Speranza avesse intenzione di produrre una seconda edizione, mi permetto di suggerire che nella sezione riguardante il rapporto tra acqua e letteratura venga inserito anche The Waste Land di T.S. Eliot, il poemetto che ha dato inizio al modernismo nella poesia anglo-americana, letteralmente intriso di acqua o anelante all’acqua che manca, nel deserto petroso della vita. Per quanto riguarda le arti visive, aggiungerei alla ricca galleria di artisti e opere brillantemente elencati la “Fontana della vita” che rappresenta il centro concettuale dello strabiliante trittico del Giardino delle delizie di Hieronimus Bosch, geniale e fantasiosissimo pittore vissuto nelle Fiandre nella seconda metà del Quattrocento.

da FRONTIERE RIVISTA DI GEOCULTURA DEL 21 maggio 2021