Fausta Speranza – Città del Vaticano

“Oggi tutto si ribalta”, dice Papa Francesco nell’omelia della Messa della Notte di Natale nella Basilica di San Pietro, preceduta dal canto della Kalenda: “Dio non ricerca forza e potere, domanda tenerezza e piccolezza interiore”.

Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta. (Ascolta il servizio con la voce del Papa)

La sfida del Natale

“Dio si rivela, ma gli uomini non lo capiscono”, dice Francesco richiamando tutti a una riflessione profonda:

Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo. Lui si fa piccolo agli occhi del mondo e noi continuiamo a ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo. Dio si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. L’Altissimo indica l’umiltà e noi pretendiamo di apparire. Dio va in cerca dei pastori, degli invisibili; noi cerchiamo visibilità.

Dio “viene al mondo piccolo”. “La sua grandezza si offre nella piccolezza”: è quello che il Papa definisce il “contrasto” sul quale “il Vangelo insiste”:

Colui che abbraccia l’universo ha bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza in persona ha bisogno di essere coccolata. L’amore infinito ha un cuore minuscolo, che emette lievi battiti. La Parola eterna è infante, cioè incapace di parlare. Il Pane della vita deve essere nutrito. Il creatore del mondo è senza dimora.

La grazia della piccolezza

Francesco parla della grazia della piccolezza, spiegando cosa significhi nel concreto:” credere che Dio vuole venire nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro”. Deve emergere una consapevolezza piena di speranza: è nel nostro vissuto ordinario che Dio vuole realizzare cose straordinarie. Dunque l’invito:

Lasciamoci allora alle spalle i rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo alle lamentele e ai musi lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti!

C’è di più, dice il Papa: “Gesù non desidera venire solo nelle piccole cose della nostra vita, ma anche nella nostra piccolezza: nel nostro sentirci deboli, fragili, inadeguati, magari persino sbagliati”. E il Papa richiama al messaggio che in questa notte speciale Dio ci lascia:

La tua piccolezza non mi spaventa, le tue fragilità non mi inquietano.

A tutti Francesco dice:

Sorella, fratello, se, come a Betlemme, il buio della notte ti circonda, se avverti intorno una fredda indifferenza, se le ferite che ti porti dentro gridano: ‘Conti poco, non vali niente, non sarai mai amato come vuoi’, stanotte Dio risponde. Stanotte ti dice: ‘Ti amo così come sei’.

I pastori semplici lavoratori

Gesù alla nascita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri, dai pastori che – ricorda il Papa – “stavano lì per lavorare, perché erano poveri e la loro vita non aveva orari, ma dipendeva dal gregge”.

Basta morti sul lavoro

Il pensiero preciso alla durezza del lavoro e il richiamo forte alla dignità dell’uomo e del lavoro:

Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo.

La verità da non dimenticare

Gesù nasce lì, vicino a loro, vicino ai dimenticati delle periferie. Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova. Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e importanti, ma a gente povera che lavorava.

L’indifferenza

“Accogliere la piccolezza – aggiunge il Papa – significa ancora una cosa: abbracciare Gesù nei piccoli di oggi”. Sono loro i più simili a Gesù, nato povero ed “è in loro che Lui vuole essere onorato”. Dunque il richiamo al giusto timore:

In questa notte di amore un unico timore ci assalga: ferire l’amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con la nostra indifferenza. Sono i prediletti di Gesù, che ci accoglieranno un giorno in Cielo. Una poetessa ha scritto: «Chi non ha trovato il Cielo quaggiù lo mancherà lassù». Non perdiamo di vista il Cielo, prendiamoci cura di Gesù adesso, accarezzandolo nei bisognosi, perché in loro si è identificato.

Semplici e colti in cammino sinodale

Così come nel presepe di Gesù, anche oggi nel cammino sinodale sono chiamati semplici e dotti. Allargando lo sguardo dalla mangiatoia di Gesù, si intravedono i magi, in pellegrinaggio per adorare il Signore. “Attorno a Gesù – afferma Francesco – tutto si ricompone in unità: non ci sono solo gli ultimi, i pastori, ma anche i dotti e i ricchi, i magi”.

A Betlemme stanno insieme i poveri e i ricchi, chi adora come i magi e chi lavora come i poveri. Francesco spiega che “tutto si ricompone quando al centro c’è Gesù, ma poi precisa: “Non le nostre idee su Gesù, ma Lui, il Vivente”. Con lo sguardo ai magi, dunque, l’incoraggiamento del Papa a “tornare a Betlemme”:

Guardiamo i magi che peregrinano e come Chiesa sinodale, in cammino, andiamo a Betlemme, dove c’è Dio nell’uomo e l’uomo in Dio; dove il Signore è al primo posto e viene adorato; dove gli ultimi occupano il posto più vicino a Lui; dove pastori e magi stanno insieme in una fraternità più forte di ogni classificazione. Dio ci conceda di essere una Chiesa adoratrice, povera e fraterna. Questo è l’essenziale. Torniamo a Betlemme.

“La vita è un pellegrinaggio”, suggerisce Francesco:

Alziamoci, ridestiamoci perché stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli della luce.

Nella Notte di Natale si accende la Luce che “nessuno spegnerà mai”.

Il mistero della venuta di Gesù

Papa Francesco cita il Vangelo di Luca: “Nella notte si accende una luce. Un angelo appare, la gloria del Signore avvolge i pastori e finalmente arriva l’annuncio atteso da secoli: «Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore» (Lc 2,11). E il Papa sottolinea che “sorprende, però, quello che l’angelo aggiunge”: «Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Tutto qui: “un bambino nella cruda povertà di una mangiatoia. Non ci sono più luci, fulgore, cori di angeli. Solo un bimbo”. Il Papa ricorda che il Vangelo racconta la nascita di Gesù cominciando da Cesare Augusto, che fa il censimento di tutta la terra: mostra il primo imperatore nella sua grandezza. Ma, subito dopo, ci porta a Betlemme, dove di grande non c’è nulla: solo un povero bambino avvolto in fasce, con dei pastori attorno. Lì c’è Dio, nella piccolezza.” E’ il dono di Dio e il Papa dice: “Lasciamoci attraversare da questo scandaloso stupore”.

Momenti particolari della celebrazione

La celebrazione è stata seguita dai media di tutto il mondo. Dopo la processione alla quale hanno partecipato anche i cardinali e i vescovi, il Papa si è fermato a davanti alla Confessione e ha iniziato il canto della Kalenda. Dopo il canto, sono suonate le campane della Basilica e si sono accese le luci. Papa Francesco ha svelato la statua di Gesù Bambino, l’ha incensata e i bambini, provenienti da tante parti del mondo, hanno offerto l’omaggio floreale. Dopo la benedizione con l’Evangeliario, il diacono, accompagnato dal cerimoniere, l’ha portato davanti alla Confessione e l’ha posto sul tronetto.

Al termine della Santa Messa, il Papa ha preso il Bambinello e, circondato dai bambini con i fiori, si è avviato in processione fino al Presepe della Basilica. Il diacono ministrante ha deposto il Bambinello nella culla mentre i bambini hanno deposto i fiori al Presepe. Davanti alla Pietà il Papa ha salutato i bambini.

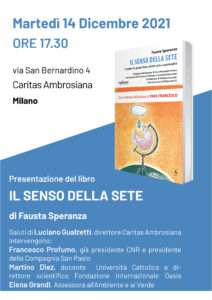

Presentato a Milano, presso Caritas ambrosiana

Presentato a Milano, presso Caritas ambrosiana