di Fausta Speranza

Dogane che aprono e dazi che cadono in un bacino commerciale di due miliardi di persone e tra Paesi, come la Cina e il Giappone, storicamente in forte rivalità. L’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), più Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda hanno raggiunto un accordo di libero scambio che potrebbe coprire quasi un terzo del Pil mondiale. Ne resta fuori l’India nazionalista del presidente Modi, mentre gli Stati Uniti devono capire se riscopriranno l’affaccio sul Pacifico. In piena pandemia, l’Asia cerca di respirare aria nuova di ripresa economica e per l’Europa dovrebbe essere un utile memorandum: è nel vecchio continente il più integrato dei mercati mondiali.

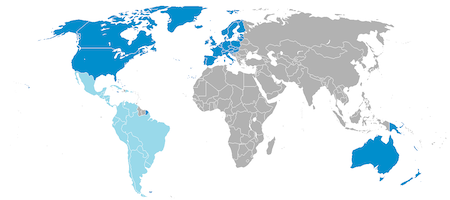

Si chiama Regional comprehensive economic partnership (Rcep) ed è stato siglato virtualmente domenica 15 novembre. Da solo pesa di più, in termini di attività economica, non solo dell’Unione europea e del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp) – di cui fanno parte Paesi di Asia, Pacifico, Sud America, oltre a Canada e Messico – ma anche dell’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada (Usmca). I Paesi firmatari sperano di poter rilanciare l’economia dell’area fortemente provata dalla pandemia di Covid-19. Per il momento, è stata più che positiva la risposta dei mercati: Borsa di Tokyo e azionario Asia-Pacifico si sono evidenziati subito in rialzo, soprattutto i titoli del settore auto e tecnologici.

La Cina, che già rappresenta la seconda economia al mondo, potrebbe migliorare la sua posizione per dettare le regole commerciali della regione. E l’accordo potrebbe aiutare Pechino a ridurre la sua dipendenza dai mercati e dalla tecnologia occidentale, in un momento in cui i rapporti con Washington si sono fatti particolarmente tesi. Il capo del governo cinese Li Keqiang ha salutato l’accordo come una vittoria contro il protezionismo. “La firma del Rcep non è solo una pietra miliare della cooperazione regionale dell’Asia orientale, ma anche una vittoria del multilateralismo e del libero scambio”, ha affermato Li. Dunque, la Cina con questo accordo rilancia la scommessa di farsi paladina del multilateralismo e della globalizzazione. Il Coronavirus ha rappresentato un colpo anche per Pechino, ma il Dragone si è già rialzato: mentre l’accordo veniva firmato, la Banca centrale cinese ha immesso denaro contante nel sistema finanziario per un totale di 800 miliardi di yuan. Sono circa 121 miliardi di dollari “iniettat” nel mercato attraverso la linea di credito a medio termine (Mlf) dalla People’s Bank of China. Lo strumento Mlf è stato introdotto nel 2014 per aiutare le banche commerciali e di policy a mantenere la liquidità, consentendo loro di prendere in prestito dalla Banca centrale titoli come garanzia.

Gli Stati Uniti d’America, che aspettano che giuri il 46esimo presidente, sono fuori dalle dinamiche di intesa nell’area già da tre anni. Il presidente Barack Obama aveva sostenuto la Trans-Pacific Partnership (Tpp), il progetto di trattato di regolamentazione e di investimenti regionali che fino al 2014 ha visto seduti al tavolo delle negoziazioni dodici Paesi dell’area pacifica e asiatica e cioè Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti, Vietnam. Ma nel 2017 Donald Trump ha voluto il ritiro di Washington. Il Tpp si è poi evoluto nel cosiddetto Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (Cptpp), ma Trump ha continuato a sostenere una linea di intese praticamente bilaterali. Ora che la Casa Bianca sarà guidata dal democratico Joe Biden è possibile che Washington cerchi un impegno di tipo diverso dal predecessore Trump nel sud-est asiatico e in tema di sanzioni commerciali imposte alla Cina.

E’ rimasta distante dall’accordo di cooperazione l’India del presidente Modi, che ha optato per forme di nazionalismo economico, e non solo. In questi anni il più grande alleato di New Delhi è stato il presidente statunitense Trump con il suo motto America first. La prospettiva però dovrebbe cambiare per Washington. Dopo il voto del 3 novembre si attende il cambio di guida alla Casa Bianca e con l’avvento di Joe Biden, sostenitore della logica del multilateralismo, si riaprono diverse partite. Non si può ipotizzare cosa si muoverà a New Delhi, ma è certo che nell’immediato risentirà del venir meno dell’alleato sul piano internazionale.

Al di là degli interessi di ogni Paese, l’accordo suona vincente perché prevede che si ritrovino insieme Paesi di regimi politici diversi. Non è affatto scontato ritrovare “complici” nella cooperazione economica regionale Paesi come la Cina e il Giappone, che tra l’altro storicamente sono protagonisti di dispute e di contese. Non si può dimenticare la questione delle isole Diaoyu/Senkaku, un patrimonio strategico rivendicato da Tokyo e da Pechino. Sono disabitate ma nelle acque circostanti si trovano importanti riserve ittiche e minerarie. E soprattutto sono situate all’interno della rotta marittima in cui transita oltre il 90 per cento del petrolio e del gas naturale diretti verso la Cina ed il Giappone. Come spiegava il filosofo ed economista scozzese Adam Smith, nel suo articolato saggio La ricchezza delle nazioni, là dove ci sono vincoli e scambi commerciali è più difficile che gli Stati arrivino a conflitti. Dunque, sotto questo punto di vista si deve parlare di successo.

Tokyo e Seul hanno ritenuto di mettere da parte i timori nei confronti di Pechino. Anche l’economia giapponese si mostra vitale dopo i danni provocati dalla pandemia del coronavirus. Secondo i dati pubblicati nelle ultime 24 ore, il Pil è cresciuto nel terzo trimestre al ritmo annualizzato del 21,4 per cento. Su base trimestrale, l’economia giapponese è cresciuta del 5 per cento, meglio del 4,4 per cento atteso dagli analisti. C’è da dire che i flussi commerciali e di investimento all’interno dell’Asia si sono notevolmente ampliati negli ultimi dieci anni, anche in risposta al braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che hanno imposto dazi per miliardi di dollari sulle reciproche esportazioni. E il punto è che l’accordo Rcep, che prevede l’abbassamento di imposte in molti settori, è abbastanza ampio da adattarsi alle esigenze disparate di Paesi membri diversi come Birmania, Singapore, Vietnam e Australia.

Non si può certamente parlare di accordo commerciale tenendo presente l’idea del mercato comune europeo. A differenza dell’Ue, e peraltro anche del Cptpp, il Regional comprehensive economic partnership non prevede di stabilire standard unificati in materia di lavoro o di ambiente, né impegna i Paesi ad aprire ad altri servizi. Sancisce piuttosto regole per il commercio che faciliteranno gli investimenti e altre attività nella regione. Dunque, niente a che vedere con l’integrazione economica che ha raggiunto l’Ue, frutto di un processo di anni, che ha preso il via nel 1950 con la Dichiarazione Schuman e poi, concretamente, con la Ceca, la cooperazione in materia di carbone e di acciaio. Poi è stata storia di varie forme di collaborazione economica fino al mercato comune e, alla fine negli anni Ottanta, ad un mercato unico. E se oggi è d’obbligo salutare come si deve l’accordo che dal Sud Est asiatico abbraccia la Nuova Zelanda, va anche ricordato, però, che al mondo non c’è un altro mercato integrato come è quello europeo, perfino più integrato di quello degli Stati Uniti d’America. Inoltre, va ricordato che in Europa il meccanismo di scambi fa capo alle istituzioni comunitarie: in primis la Commissione, ma anche l’Europarlamento e il Consiglio, che dettano le linee. Politiche commerciali, economiche, perfino monetarie non sono più nelle mani dei singoli Stati. E c’è poi un altro fattore importante di forza: la Corte europea di giustizia, che ha anche il potere di dirimere le controversie di tipo commerciale, tra Stati oppure tra diversi attori delle dinamiche commerciali. Ovviamente per quanto riguarda i Paesi europei parliamo di un cammino lungo e articolato che dunque non è paragonabile al passo fatto nell’accordo di cooperazione regionale tra i 14 Paesi in questione, nel cui orizzonte non si intravede nulla di tutto questo.

Visto che a livello mondiale si ridisegnano equilibri commerciali importanti, l’Ue può e deve riscoprire tutte le sue potenzialità. Lo sforzo iniziale per affrontare la crisi sanitaria ed economica è stato notevole, l’Ue ha messo in campo risorse mai ipotizzate prima e lo ha fatto indirizzandole praticamente direttamente ai cittadini. Bruxelles chiede ai singoli Stati riforme importanti che non possono essere disattese, ma ci sono anche sfide decisive da non mancare: in un modo o nell’altro si chiuderà la Brexit – a fine dicembre termina il periodo di transizione con o senza accordo sulle relazioni future – e può essere l’occasione giusta per abbandonare l’unanimità su molte questioni sulle quali serve piuttosto decisionalità. E visto che Londra era la prima ad opporsi al superamento dell’unanimità, il momento è propizio. Inoltre, si riapre con Biden la partita del multilateralismo e dunque è il momento di andare oltre le guerre dei dazi che tante energie hanno distolto da questioni fondamentali transnazionali come la rincorsa agli armamenti o l’ambiente. Perché non si parli solo di cooperazione economica.

da meridiano del 18 novembre 2020