19 maggio 2025

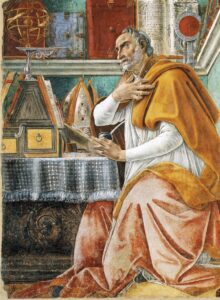

Il nuovo pelagianesimo e gli interrogativi sempre attuali di sant’Agostino in una riflessione con il professor Gaetano Piccolo

Il nuovo pelagianesimo e gli interrogativi sempre attuali di sant’Agostino in una riflessione con il professor Gaetano Piccolo

di Fausta Speranza

L’illusione che l’uomo possa salvarsi da solo e una ricerca interiore che diventa solipsismo. Sono due attitudini mentali che ritroviamo nel nostro tempo, avvezzo a individualismi e protagonismi. Se è molto chiaro come tutto ciò si palesi oggi amplificato nei social, sembra meno evidente il collegamento con il IV e il V secolo e con il vescovo di Ippona. Ma, parlando con padre Gaetano Piccolo, decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana, si comprende quanto possa essere stimolante il salto temporale.

Parliamo della fase storica in cui la Chiesa intesa come istituzione religiosa viveva, dopo l’Editto di Milano del 313 che sanciva la libertà di culto per i cristiani in tutto l’Impero Romano, un notevole sviluppo. Significava anche trovarsi alle prese con l’emergere di tante eresie di cui una in particolare, il pelagianesimo, riporta proprio all’idea che l’uomo possa bastare a se stesso. Si tratta, dunque, di uno dei parallelismi possibili che ci raccontano come sant’Agostino non sia solo un gigante della cultura, della teologia e della spiritualità del passato, ma anche un uomo che parla agli uomini e alle donne del nostro tempo.

L’attualità di sant’Agostino al centro dell’appello di Leone XIV

Recuperare questa consapevolezza aiuta a comprendere la profondità dell’incoraggiamento di Leone XIV: «Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi siamo i tempi». Sono parole di sant’Agostino che il Papa ha ricordato il 12 maggio scorso nel discorso agli operatori dei media venuti da tutto il mondo per i funerali di Papa Francesco e per il Conclave. Leone XIV, come ha detto al primo affaccio dalla Loggia di San Pietro l’8 maggio, è agostiniano: nel seminario minore dei padri agostiniani ha compiuto gli studi per il diploma conseguito nel 1973; l’Ordine di Sant’Agostino ha scelto nel 1977 per il suo noviziato; dell’Ordine stesso è stato Priore generale dal 2001 per 12 anni.

Oltre l’oracolo di Delfi

Per mettere a fuoco al meglio perché «noi siamo i tempi» — ci suggerisce padre Piccolo — conviene approfondire la correlazione tra le due opere più note del santo di Ippona: le Confessioni, in cui sant’Agostino riflette molto sulla propria interiorità, e il testo De Civitate Dei, in cui riflette molto sui suoi tempi. Innanzitutto padre Piccolo focalizza l’idea di interiorità del santo di Ippona affermando che «attraversa la filosofia classica e dunque abbraccia il presupposto del “conosci te stesso” dell’oracolo di Delfi, ma propone poi la conoscenza di Dio».

Oltre i Soliloqui

Si tratta di un’interiorità che porta fuori il proprio io e, su questo piano, padre Piccolo cita un’altra opera importante, Soliloqui, spiegando che si tratta di un termine inventato da sant’Agostino stesso per spiegare che Agostino dialoga con Agostino, con la sua ragione. Come in uno specchio, trova l’interlocutore cui sottoporre dubbi, aspirazioni, rivelare profonde fragilità e il dialogo diventa strumento per scandagliare lo spirito soprattutto su due argomenti-cardine: Dio e l’anima. Padre Piccolo sottolinea: «Rappresenta in sostanza un dialogo tra sé e la ragione in cui emerge la convinzione che anche la ricerca delle ragioni come la ricerca di Dio non si fa da soli». Peraltro padre Piccolo mette in luce che secondo il vescovo di Ippona «anche il desiderio porta fuori da sé, muove verso altro e in questo senso aiuta a non fermarsi in modo narcisistico su se stessi». In ogni caso, non è ancora l’approdo che regala pienezza. Con sant’Agostino si scopre che il cuore resta «inquieto» se la ricerca non va oltre se stessi e anche oltre il desiderio, se resta su «percorsi solitari» senza arrivare a Dio. In definitiva, si conosce se stessi pienamente se si conosce Dio e la relazione nuova con Dio. Ed è proprio in questa relazione — afferma padre Piccolo — quella «salvezza di Dio che non avrebbe senso se l’uomo si salvasse da solo».

Al di là dell’autocompiacimento

L’argomentare di padre Piccolo a questo punto torna all’uomo di oggi per sottolineare che «ogni visione, ricerca umana è bene che si concentri su di sé ma quel tanto che permetta di trovare segnali e indicazioni che possano portarci fuori». Non a caso, — aggiunge — sant’Agostino darà vita a una comunità, adatterà il suo episcopio a vivere con alcuni chierici, fonderà monasteri, «nella convinzione che nessuno può farcela da solo». Risulta evidente che stiamo parlando di un’attitudine contraria a quel ripiegamento sul proprio io e a quell’autocompiacimento che producono estraniamento dalla propria coscienza e dall’altro, nonché fuga dalla realtà. E che precludono la scoperta della verità di Dio.

I tempi sono “luogo”

È con tutti questi elementi di consapevolezza che conviene guardare ai tempi. Sant’Agostino li considera come un “luogo” in cui si svolge la storia dell’umanità e come un’occasione di grazia divina. Il tempo infatti è visto come lo “spazio” in cui Dio incontra l’uomo per salvarlo. Per questo è importante aver compreso i suoi concetti di interiorità e di salvezza. Il punto è che ai tempi del vescovo di Ippona, di fronte al disgregarsi della società latina, la Chiesa era accusata dai suoi detrattori di essere la causa del crollo dell’Impero romano. Sant’Agostino, in particolare nel suo testo De Civitate Dei ma non solo, fa ben notare che sono altre le ragioni.

Le vere ragioni della crisi

Il riferimento ai tempi attuali diventa interessante quanto doveroso. «Anche oggi — afferma padre Piccolo — ci interroghiamo sul declino della società occidentale ed è indispensabile saper leggere il presente e chiederci quali siano i veri motivi». Leone XIV, il giorno dopo l’elezione, ha parlato tra l’altro di «perdita del senso della vita, oblio della misericordia, violazione della dignità delle persone nelle sue forme più drammatiche, crisi della famiglia», ricordando che la Parola di Gesù è «fastidiosa per le istanze di onestà e le esigenze morali che richiama». Nel discorso al corpo diplomatico, il 16 maggio, ha affermato che «la Chiesa non può esimersi dal dire la verità sull’uomo e nel mondo» e ieri alla Messa di inizio Pontificato ha chiarito quale Chiesa: «Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato». Si delinea sempre meglio lo spessore di significati e di responsabilità racchiusi nell’appello a comprendere che «i tempi siamo noi».